Когда Талия слышит, как ее сын-подросток и его друзья высмеивают ее за то, что она «целыми днями только и делает, что убирается», что-то внутри нее ломается. Но вместо того чтобы накричать, она уходит, оставляя их в беспорядке, который они и не заметили. Одна неделя молчания. Уважение на всю жизнь. Это ее тихая, незабываемая месть.

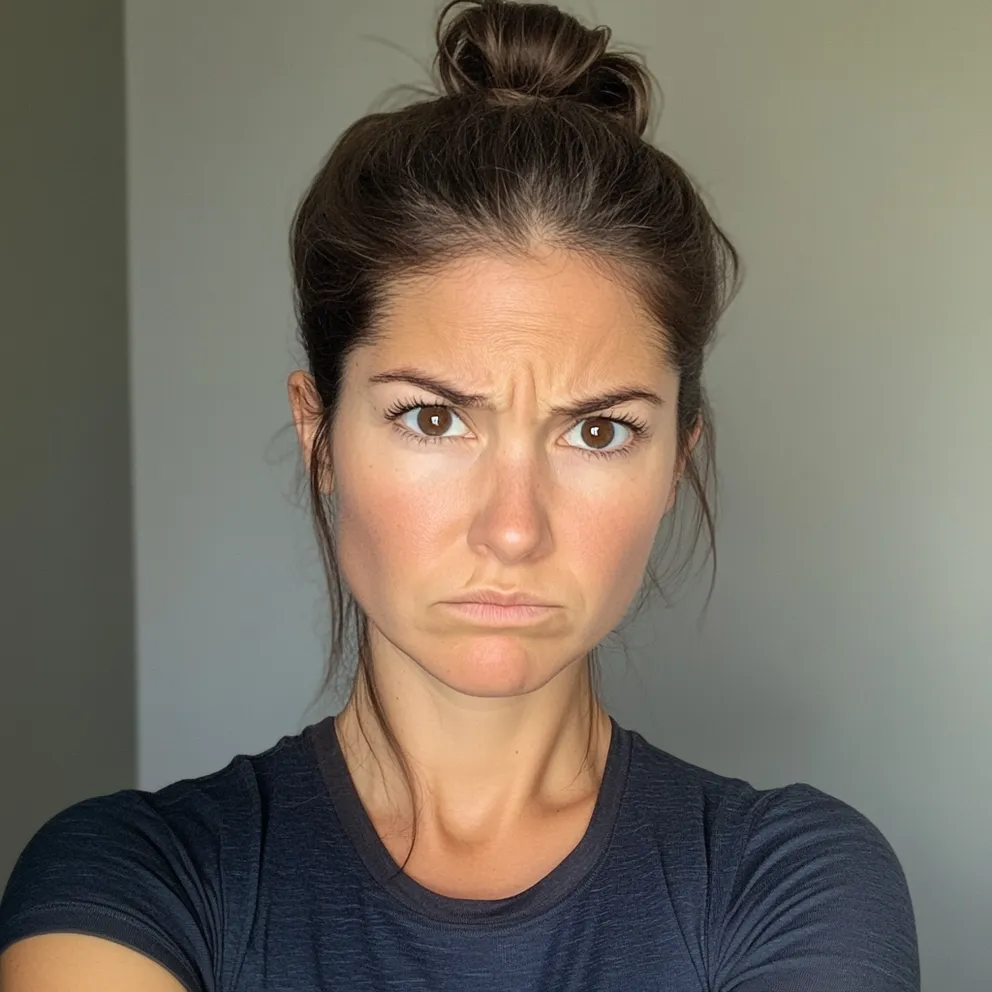

Меня зовут Талия, и раньше я верила, что любовь — это делать все, чтобы никому не пришлось этого делать.

Я следила за чистотой в доме, за наполненностью холодильника, за тем, чтобы ребенок был накормлен, за тем, чтобы подросток (едва ли) успевал, и за тем, чтобы мой муж не рухнул под своими строительными ботинками.

Я считала, что этого достаточно.

Но потом мой сын посмеялся надо мной со своими друзьями, и я поняла, что построила жизнь так, что быть нужной стало восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

У меня двое сыновей.

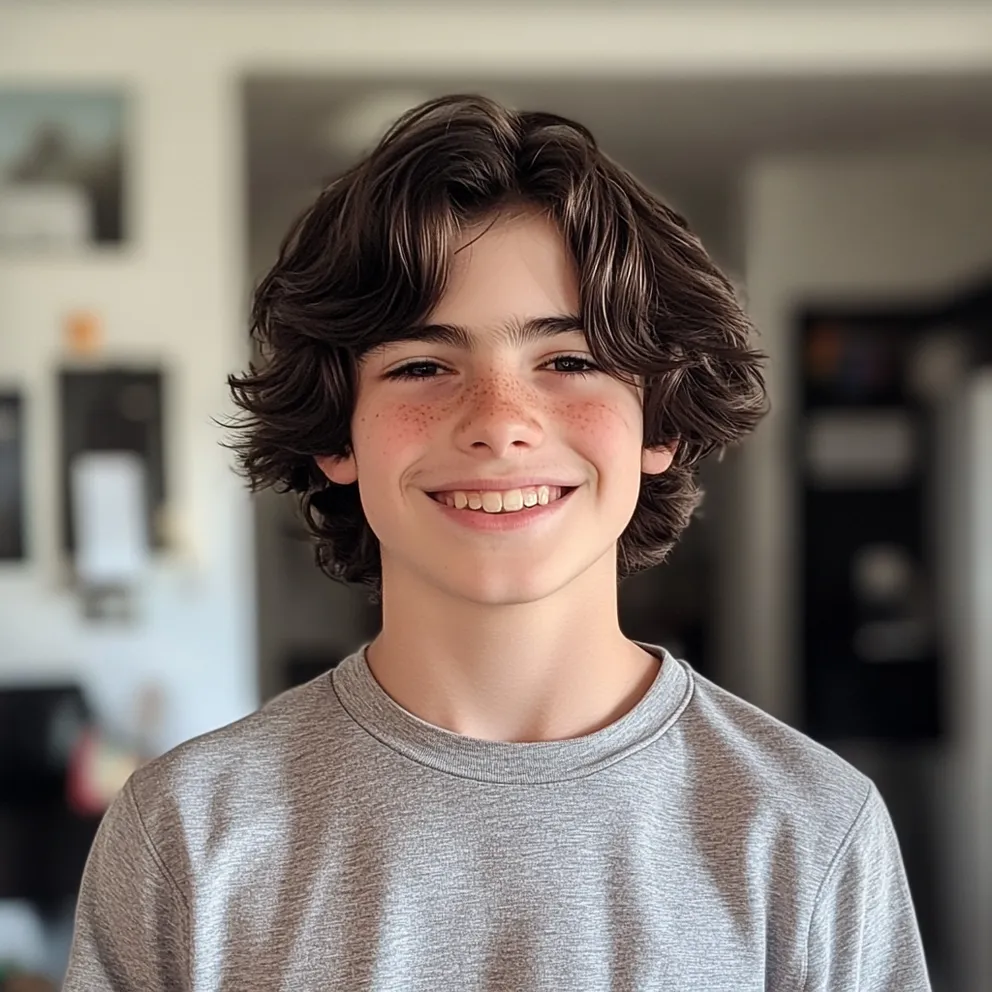

Илаю 15 лет, он полон той самой подростковой энергии. Он угрюмый, рассеянный, одержимый своим телефоном и волосами… но в глубине души он все еще мой мальчик. Или, по крайней мере, был им раньше. В последнее время он почти не поднимает глаз, когда я говорю. Это все ворчание, сарказм и долгие вздохи. Если мне повезет, он пробормочет «Спасибо» под нос.

А еще есть Ной.

Ему шесть месяцев, и он полон хаоса. Он просыпается в два часа ночи, чтобы покормить, пообниматься и по причинам, известным только младенцам. Иногда я укачиваю его в темноте и думаю, не воспитываю ли я еще одного человека, который однажды посмотрит на меня так, будто я просто часть мебели.

Мой муж, Рик, много работает на стройке. Он устал. Он измотан. Он приходит домой, требуя еды и массажа ног. Ему стало слишком комфортно.

«Я приношу домой бекон», — говорит он почти ежедневно, как будто это девиз. «Ты просто держи его в тепле, Талия».

Он всегда говорит это с ухмылкой, как будто мы участвуем в шутке.

Но я больше не смеюсь.

Сначала я хихикала, подыгрывала ему, думала, что это безобидно. Глупая фраза. Мужчина — это мужчина. Но слова имеют вес, когда их постоянно повторяют. А шутки, особенно те, что звучат как эхо… начинают въедаться в кожу.

Теперь каждый раз, когда Рик говорит это, что-то внутри меня сжимается.

Илай слышит это. Он впитывает это. И в последнее время он стал повторять это с подростковым самодовольством, на которое способны только пятнадцатилетние мальчишки. Наполовину с сарказмом, наполовину с уверенностью, как будто он уже точно знает, как устроен мир.

«Ты не работаешь, мама», — говорит он. «Ты просто убираешь. Вот и все. И готовишь, наверное».

«Наверное, здорово дремать с малышом, пока папа ломает спину».

«Почему ты жалуешься, что устала, мама? Разве не этим должны заниматься женщины?»

Каждая реплика продолжала бить меня, как тарелка, соскользнувшая с прилавка, — резкая, громкая и совершенно ненужная.

И что же я делаю? Я стою там, по локоть в слюне или по запястья в раковине, полной жирных сковородок, и удивляюсь, как я стала самым легким человеком в доме, над которым можно насмехаться.

Я понятия не имею, когда моя жизнь стала поводом для насмешек.

Но я знаю, каково это. Это как быть фоновым шумом в жизни, которую ты построил с нуля.

В прошлый четверг после школы к Илаю пришли два его друга. Я только что закончила кормить Ноя и пеленала его на одеяле, расстеленном на ковре в гостиной. Его маленькие ножки пинали воздух, пока я пыталась сложить гору белья одной рукой.

На кухне я слышала скрежет табуреток и шелест оберток от закусок. Эти мальчики были заняты тем, что без раздумий поглощали закуски, которые я разложила ранее.

Я не слушал, не совсем. Я слишком устал. Мои уши слушали их как фоновый шум, как это бывает с транспортом или гулом холодильника.

Но потом я уловил его… резкий, беззаботный смех, исходящий от мальчишек-подростков, пренебрегающих последствиями и элементарной вежливостью.

«Чувак, твоя мама всегда занимается домашними делами или… кухней. Или что-то с ребенком».

«Да, Илай», — сказал другой. «Такое ощущение, что вся ее сущность — это пылесос».

«По крайней мере, твой отец действительно работает. Иначе как бы ты мог позволить себе новые игры для приставки?»

Слова посыпались как пощечины. Я замерла на полуслове, застыв на месте. Ноа бормотал рядом со мной, блаженно ничего не понимая.

А потом появился Илай, мой сын. Мой первенец. Его голос, непринужденный и веселый, произнес нечто такое, от чего у меня свело живот.

«Она просто живет своей мечтой, ребята. Некоторым женщинам нравится быть горничными и домашними поварами».

Их смех был мгновенным. Он был громким, чистым и бездумным, как звук разбивающегося предмета. Что-то ценное.

Я не шевелилась.

Грязный комбинезон Ноя безвольно повис в моих руках. Я чувствовала, как жар ползет по шее, оседает в ушах, щеках, груди. Мне хотелось закричать. Швырнуть корзину с бельем через всю комнату, чтобы носки и заплеванные тряпки посыпались вниз в знак протеста. Хотелось обматерить всех мальчишек на этой кухне.

Но я не стала этого делать.

Потому что крики не научили бы Илая тому, чему ему нужно было научиться.

Поэтому я встала. Я вошла на кухню. Улыбнулась так сильно, что у меня заболели щеки. Я протянула им еще одну банку шоколадного печенья.

«Не волнуйтесь, мальчики», — сказала я, голос спокойный, даже сахаристый. «Однажды вы узнаете, как выглядит настоящая работа».

Затем я повернулся и пошел обратно к дивану. Я сел и уставился на кучу белья перед собой. Пеленка все еще висела у меня на руке. В ушах стоял тихий гул.

В этот момент я принял решение.

Не от ярости. А от чего-то более холодного… от ясности.

Чего не знали Рик и Илай, чего не знал никто, так это того, что последние восемь месяцев я строил что-то свое.

Все началось с шепота. Моменты, вырезанные из хаоса. Я укладывала Ноя спать и вместо того, чтобы развалиться на диване, как думал Илай, или бездумно листать телефон, как я обычно делала, открывала ноутбук.

Тихо. Осторожно. Словно ускользала от той жизни, за которую, по мнению всех, я должна быть благодарна.

Поначалу я находил фриланс, крошечные подработки, переводя короткие рассказы и записи в блогах для небольших сайтов. Это было не так уж много. 20 долларов здесь, 50 долларов там. Это не было гламурно. Но это было хоть что-то.

Я учил себя новым инструментам, с усталыми глазами просматривал учебники. Я читала справочники по грамматике за полночь, редактировала неуклюжую прозу, пока Ной спал у меня на груди. Я научилась работать одной рукой, проводить исследования, подогревая бутылочки, переключаться между разговорами с ребенком и деловыми письмами, не моргая.

Это было нелегко. У меня болела спина. Мои глаза горели. И все же… Я сделала это.

Потому что это было мое.

Потому что это не принадлежало Рику. Или Илаю. Или той версии меня, которую, как они думали, они знали.

Мало-помалу все это складывалось. И я не притронулась ни к одному доллару. Ни на продукты. Ни к счетам. Даже когда стиральная машина кашляла и пикала в прошлом месяце.

Вместо этого я экономил. Каждый цент.

Не для поблажек. Но для побега.

Для одной недели тишины.

Недели, когда я просыпалась без чьих-то криков «Мама!» через закрытую дверь ванной. Неделя, когда я не отчитывалась перед человеком, считающим, что зарплата делает его королевской персоной.

Неделя, когда я могла вспомнить, кем я была до того, как стала всем остальным.

Я не сказала Рику. Не сказала и сестре — она бы попыталась меня отговорить.

«Ты все драматизируешь, Талия», — сказала бы она. «Да ладно. Это же твой муж. Твой сын!»

Я почти слышала ее в своей голове.

Но это была не драма. Это было выживание. Это было доказательством того, что я не просто выжила в материнстве и браке. Я все еще была собой. И я выходила. Пусть и ненадолго.

Через два дня после шутки Илая с его друзьями я собрала сумку с подгузниками, взяла слинг Ноя и забронировала домик в горах. Я не спрашивала разрешения. Я не сказала Рику, пока не уехала.

Я просто оставила записку на кухонном столе:

«Взяла Ноя и уехала в хижину на неделю. Вы двое решаете, кто будет убирать весь день. О, и кто будет готовить.

С любовью,

Ваша горничная».

В хижине пахло хвоей и тишиной.

Я гуляла по лесным тропам с Ноем, прижавшимся к моей груди, его крошечные ручки вцепились в мою рубашку, словно я была единственной надежной вещью в мире.

Я пила кофе, пока он был еще горячим. Я читала сказки вслух, просто чтобы услышать свой собственный голос, который не успокаивал и не поправлял.

Когда я вернулся домой, дом выглядел как поле боя.

Пустые контейнеры из-под еды на вынос. Белье свалено в прихожей, как крепость. Обертки от закусок Илая разбросаны, как мины. И запах — что-то среднее между кислым молоком и отчаянием.

Илай открыл дверь с темными кругами под глазами. Его толстовка была испачкана.

«Простите», — пробормотал он. «Я не знал, что это так много. Я думал, ты просто… как бы вытираешь счетчики, мама».

Позади него стоял Рик, жесткий и усталый.

«Я сказал кое-что, чего не должен был говорить», — сказал он. «Я не понимал, как сильно ты держишься…»

Я не ответила сразу. Просто поцеловала Илая в макушку и вошла в дом.

Последовавшее за этим молчание было лучше любых извинений.

С того дня все стало… по-другому.

Илай теперь стирает сам. Он не вздыхает и не ворчит по этому поводу, он просто делает это. Иногда я нахожу его одежду сложенной в беспорядке, однобокой стопкой у двери его спальни. Это не идеально.

Но это усилия. Его усилия.

Он загружает посудомоечную машину без спроса и даже опустошает ее, время от времени напевая про себя, словно гордясь этим.

По вечерам он готовит мне чай, как я делала это для Рика. Он ничего не говорит, когда ставит кружку рядом со мной, но иногда задерживается, всего на минуту. Неловко. Мягкий. Пытается.

Рик теперь готовит дважды в неделю. Никаких великих жестов. Никаких речей. Просто спокойно расставляет разделочные доски и приступает к работе. Однажды он даже спросил, где я храню кумин.

Я наблюдала за ним через край своей кофейной чашки, гадая, понимает ли он, насколько это редкий случай… спрашивать, а не предполагать.

Они оба говорят «спасибо». Не громко, не напоказ. А настоящие. Маленькие, уверенные.

«Спасибо за ужин, мама», — говорит Илай.

«Спасибо, что забрала продукты, Талия», — говорит Рик. «Спасибо за… все».

А я?

Я все еще убираюсь. Я все еще готовлю. Но не как молчаливая обязанность. Не для того, чтобы доказать свою значимость. Я делаю это потому, что это и мой дом тоже. И теперь я не единственная, кто поддерживает его в рабочем состоянии.

И я до сих пор перевожу и редактирую сообщения. Каждый день. Теперь у меня есть настоящие клиенты, с правильными контрактами и правильными расценками. Это мое, часть меня, которая не стирается с мылом.

Потому что когда я ушла, они научились. И теперь я возвращаюсь на своих собственных условиях.

Самым сложным было не уехать. Это было осознание того, что я так долго была всем для всех… что никому и в голову не приходило спросить, все ли у меня в порядке.

Ни разу.

Ни когда я не спала всю ночь с режущимся ребенком, ни когда убирала за всеми завтрак, словно призрак.

Не тогда, когда я складывала их белье, пока мой кофе остывал. Не тогда, когда я держала весь ритм нашей жизни в своих двух руках, а надо мной все равно смеялись за то, что я «просто горничная».

Вот что поражало больше всего. Не работа. Это было вычеркивание.

Поэтому я ушла. Без криков. Без срывов. Просто тихий уход из системы, о которой они и не подозревали, что полагаются на меня.

Правда в том, что уважение не всегда приходит через конфронтацию. Иногда оно приходит через молчание. Через запутанные шнуры пылесоса. Через пустые ящики, где должны были лежать чистые носки. Через внезапное осознание того, что ужины не готовятся сами собой.

Теперь, когда Илай проходит мимо меня, складывающей белье, он не просто проходит мимо. Он останавливается.

«Нужна помощь, мам?» — спрашивает он.

Иногда я отвечаю «да». Иногда нет. Но в любом случае он предлагает.

И Рик больше не шутит про «уборщицу» или «горничную». Он снова называет меня по имени.

Потому что наконец-то они видят меня. Не как завсегдатая их дома. А как женщину, которая не дала всему развалиться и у которой хватило сил уйти, когда никто не заметил, что она держит все вместе.

Это произведение вдохновлено реальными событиями и людьми, однако в творческих целях оно было вымышлено. Имена, персонажи и детали были изменены для защиты частной жизни и улучшения повествования. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, или реальными событиями является чисто случайным и не предполагается автором.